デンマークに「草の根発電」 内橋克人

先々週の夜学会でデンマークの豊かさについて議論した。この国は何かが違うことはずっと感じていたが、なぜだか分からなかった。今日、古いスクラップブックをめくっていたら内橋克人が1994年に日経新聞に書いていた「デンマークに草の根発電」という古い記事を見つけた。

1970年代後半から化石燃料からの脱却に創意工夫を凝らしてきた国だったことが思い出された。1986年に原油価格が急落した時も、これ幸いと思わず、国策で石油製品の価格を維持し、原油価格の下落分を再生可能エネルギーの開発に注いでいたのだった。営々とだ。

原発問題の議論でいつも衝突するのは、「再生可能エネルギーでは電力を賄えない」という強い反論だ。原発を維持するしかないという結論しかない人が多すぎ る。今からでも遅くない。原油価格が急落している今こそ、その下落分を再生可能なエネルギー開発に注ぎ込めるような施策を打ち出すべきだと考える。20年 もかからないかもしれない。今すぐに始めるべきだ。

(日経新聞「共生の大地」1994年7月31日)

欧米各国では「エネルギー転換」は重大な国家目標の一つである。化石燃料や原子力から白然・再生可能エネルギーへ、とエネルギー源を切り替えていくため、税制度を中心に各種の袖助・誘導策を制度化ずるのに、市民も政府も知恵を絞ってきた。

石油危機のあと、つくられたそれら社会制度はその後、数々の試行錯誤を経て磨き上げられ、効果が査定され、時代に対応しながら柔軟に改廃がくり返された。 制度システムの内容は変わっても、政権を担う政党が交代しても、エネルギー転換という国家目標は一貫して変わることはなかった。 石油使わず自給5割に

デンマークが試みた実験は多彩なものだ。1973年、石油危機が世界を見舞うまでデンマークは 「エネルギー弱小国」の典型であった。一次エネルギーの自給率はわずかに1.・5%に過ぎず、その一次エネルギーの89%までが石油で、そのまた石油の90%以上を中東地域に負っていた。

石油依存・中東依存のこのエネルギー構造が、国民の目に危険このうえないものと映ったのは当然だった。

まずエネルギー自給率を引き上げねばならない。それには自国海域内で新たな石油ガス田の探査に乗り出し、北海油田を開発するのがに早道と考えられた。だが、それだけではたとえ有望なガス田が発見され、エネルギー自給率は改善できても、化石燃料への依存度を下げる、というもう一つの国家目標は逆に遠のいて いく。

他国へのエネルギー依存構造を改善するだけでは十分ではなく、もう一つの方策が摸索された。国内でのエネルギー効効率を高めること、エネ ルギーへの需要そのものを抑制すること、そして石油、原子力以外のエネルギー源を市民レベルも巻き込んで開発するという、多元的な課題の同時追求である。

さまざまな社会システムが発案され、実行に移され、こうして二十数年後の1990年には自給率は54・2%にまで高まった。自給率改善に大きく役立ったのが再生・可能エネルギーの実用化である。同じ年、再生可能エネルギーはデンマーク全体で消費される一次エネルギーの5・7%を占め、国内で自給されるエネルギーの10・5%を占めるまでに成長していた.いまデンマークでは再生可能エネルギーの役割と存在感は抜群に高い。

エネルギー自給率1・5%から54・2%への劇的な改善はどのようにして可能だったのか.

それまで未開拓だった再生可能エネルギーが、一次エネルギー全体の5・7%を占めるるまでに躍り出たのは、どのような社会システムがあってのことだったのか。役割を果たしたのが新しい税制度、設備投資への補助制度、そして何よりも風土や慣習を生かしたアイデアに満ちたシステムだった。再生可能エネルギー を実用の領域に組み込むのに成功した実験的社会システムの足跡をたどってみる。

1980年、デンマークはエネルギー税を新設した。国民的合意の もとで「石油と石油製品の価格は高く維持する」という基本政策の採用であった。その後、86年ごろから石油の国際価格は下落に転じ、世界の多くの国はこれ を歓迎して国際価格の低落をストレートに国内価格に反映させた。だが、デンマークは逆にエネルギー税の税率を引き上げることによって、国際価格の下落が国価格の引き下げに直結しないよう方策を講じたのだ。

新しい税率は国際相場が下落に転じる以前、つまり85年時の価格レベルを維持できるように 設定された。国際価格の下落分を国内のエネルギー税引き上げによって帳消しにしたわけだ。税率引き上げによって意図的に”内外価格”の体系をつくり出し、 国内での石油消費を抑制しつづけるという政策を頑固に堅持したのだ。

他方、エネルギー税導入時、またその後の税率引き上げ時にも、再生可能エネ ルギーによって得られる電力については、徴収した例外的優遇処置、つまり課税対象から除外するという政策を貫いた。デンマークのエネルギー税は高率であり、エネルギー税によって得られる税収は、いまも国の歳入規根の一割を占める。

こうして石油および石油製品の消費量を抑える一方、84年、さら にエネルギー税の制度改革に踏み切った。民間の再生可能エネルギーについてそれまでの免税措置を一歩進め、再生可能エネルギー設備でつくられた余剰電力を 売電すれば、その民間企業は税金の還付を受けることができるようになったことだ。

困難な事業 高い補助率

当時、デンマークの付加価偵税は22%(92年から25%)。いったん納めた付加価値税も含めて多額の税金が、再生可能エネルギーをつくる民間発電所の手元に戻ってくる。単なる免税から、免税プラス税の還付へ、と。再生可能エネルギーへの優遇措置が強化された。

こうした制度がつぎつぎ生み出されることによって、人びとはますます深くエネルギー問題への理解を深めた。市民の認識、理解が深まることは、国の掲げる目標実現へのスピードも一段と加速することを意味している。デンマークでは事態はその通り進んだ。

デンマークが力を入れた再生可能エネルギー源は風力発電を中心に産業廃棄物から農作物収穫後の藁(わら)、木工物の制作後に得られる木ぐず、バイオマス などひろい範囲に及んでいる。それら再生可能エネルギーを生み出すための設備投資に対しては、石油ショック以後の79年から大胆で柔軟な補助金制度が採用 された。

風力発電によって生み出された余剰電力の買い上げについては既存の電力会社と、再生可能エネルギーによる発電所両当事者間で協定が結ばれ、8年後の92年、さらに、一歩進めて新しい法律が制定された。

一連の流れには二つのユニークな発想がみられる。一般市民も気軽に風力発電事業に参加できるよう独特の工夫が凝らされていたこと。いちはやく行動を起こしたたものが損をしないよう、たとえば再生可能エネルギーが社会に定着するにつれて、補助金の率が漸減していく方式をとったこと、などだ。

まず、風力発電機を運動させるには一基につき半径200メートル以上の土地が必要とされる。風力機の設置に必要な比較的広い土地を持つ個人か気軽に発電事業に参入し、今日では個人の敷地の一角で軽やかに風に舞う風力発電機は、ごく見慣れた風景になっている。しかし、広い土地の所有者だけでは、当然、発電事業に参加できる市民の数も限られたものになる。

そこで小規模な土地所有者でも抵抗なく参加できる”市民参加”のエネルギー転換が進められることになった。いわぱ「市民共同発電方式」の出発である。所有土地の面積が十分でない市民、農民でも参加できるシステムをつくるには「互いに土地を出し合う」という共同化が欠かせない。考え出されたのが共同発電方式で あり、小規模な土地の所有者がお互いに土地を出し合って一つにまとめ、風力発電機が運転可能なだけの面積を確保できるようにした。

この共同発電 方式を推奨するため、既存の電力会社が買い上げる余剰電力の価格も、個人単独なら販売価格(買い上げる既存電力会社の販売電気料金)の70%で、これに対 して小規模な土地所有者が土地を出し合ってるつくる共同発電なら85%で、買い上げ価格も優遇することにした、個人発電と共同発電では、共同発電の方が 15%有利になる仕組みである。

数多くの個人が参加する共同発電方式だと収入の配分その他、手間がかかることもあるが、それ以上に発電事業への市民レベルでの”草の根参加”を期待してのことだった。市民が発電という事業に参加すれば、エネルギー問題のもつ重要性の認識も高まる。こうしてデンマークもまた”風車の国”となり、エネルギーのアウタルキー(自給自足圏)形成に向けて歩を進めることができた。

一方で、設備投資に対する補助金の額も発電手法の別によって多彩なバリエーションを用意した。風力発電機については時間の経過とともに補助率が下方修正さ れていくように制度をつくった。当初、風力発電機に対する補助金は30%(設備資金の3割)の高率から出発し、やがて25%、15%、10%へ、と減額さ れ、89年には廃止された。いちはやく先頭を切って、”電力創造運動”に参加した人びとが最も有利な成果を得ることができ、参加が遅れれば遅れるほど有利 さは乏しくなるようにシステムはつくられた。

風力発電が十分に普及すると、次に、より困難のともなう再生可能エネルギーへと事業を誘導するため、太陽光発電とバイオマス発電には30%、ヒートポンプには10%――など差別的補助制度を採用し、より高いハードルの領域に向けて起業家精神をふる い立たせるべく仕組みがつくられた。

省エネでも経済は成長

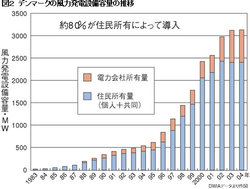

新エネルギー財団の調査によれば、80年代には皆無であっ たデンマークの風力発電機の台数は、それから10年少々の間に3200基へ、総電力設備で42万キロワットへ、と急増したという(91年末現在)。重要な点はこれら各種優遇措置も、再生可能エネルギーの普及状況に応じて、臨機応変に改廃されてきたことだろう。風力発電への補助金制度は導入から10年後の 89年に廃止されている。

デンマークの実権が証明した事柄は多岐にわたる。経済成長は必ず総エネルギー消費量の増大をもたらす、という神話が覆ったのもその一つだ。デンマークは石油ショックの後、74年から91年までの17年間に国内総生産(GDP)で40%の成長を達成しながら、エネルギー の消費の増加率は年ごとに低下し、ある時期以降は総消費量が横ばいという”エネルギー少消費型経済成長”が可能であることを立証してみせた。

政治的決断と市民参加、先行する理念と現実的手法の確立――絶妙なバランスによってデンマークは再生可能エネルギーを社会に取り込む社会システムの確立という作業を通じて、いま新しい実験型国家に生まれ変わった。

極端な対比の構図が描かれようとしている。風力発電機を例とすれば、デンマークは自国内で使うために技術とシステムを磨き、完成させ、生産基盤とそれを 実用化するためのノウハウが確立した後、次に米国はじめ他国に風力発電機・技術を輸出することをめざした。他方、日本製の風力発電機はほとんど国内に市場 をもつことなく、ハード優先、単体としてすでに多く海外に輸出された。

それらハードは”群”として現実の社会システムのなかにどう組み込まれる のか、とは無関係に送り出される。デンマークで製造された風力発電機はすでに1万1500基。うち7500基は米国に向けて送り出され「つかう技術とシス テム」のパッケージで機能している。同様の工事は太陽電池などの生成可能エネルギーについても観察することができる。自国でそれらを「つかうのに必要な社 会システム」の構築に向けてわれわれは、ひと回り遅れの努力を払うべく苦難覚悟の出発が求められている。